作者:ConanXin

知乎文章编号:47488956

创建于:2018-10-23 6:44:01

修改于:2020-01-07 5:59:07

编译自:艾伦·凯(Alan Kay)的The Power Of The Context

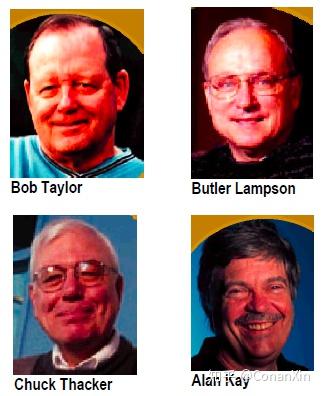

2004年2月24日,艾伦·凯(Alan Kay)与Bob Taylor、Butler Lampson和Chuck Thacker一起获得美国国家工程院查尔斯·斯塔克·德雷珀奖之后,艾伦·凯的评论。

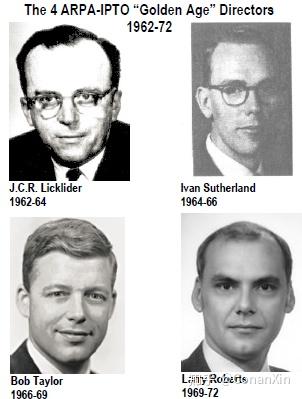

当Bill Wulf打电话来说我们四人获得了今年的德雷珀奖时,我大吃一惊,因为我没有想到这种可能性。鉴于20世纪工程学的惊人成就,之前的获奖者,以及这只是第十次颁奖,被选中似乎不可思议。当然,每个工程师、数学家和科学家——每个艺术家——我知道最大的特权是能够做这项工作,以及最大的快乐是把渴望变成现实。因此,许多年前,当这项工作结合在一起,创造出一种新的实用个人计算类型时,我们已经获得了大量的回报。

有三个人对施乐PARC的成功是绝对必要的:Bob Taylor、Butler Lampson和Chuck Thacker。 与他们一起获得此奖项真是一项令人难以置信的荣誉。由于这个奖项涉及一种完整的计算类型,因此非常重要的一点是要承认并感谢几十名PARC研究人员,他们帮助实现梦想,建造梦想并使其发挥作用。这在我们的学习研究小组中尤其如此,在那里,各种各样的特殊人才合作设计和构建我们的计算和教育系统。我特别要感谢Dan Ingalls和Adele Goldberg,他们是我在PARC最亲密的同事,帮助实现我们的梦想。

大约10年前,我写了一篇关于我们小组研究的历史论文,发现即使在60页中,我也无法提及所有相关的影响。这是因为我长期以来一直热衷于欣赏许多类型的伟大创意——范围从图形、音乐和戏剧艺术到数学、科学和工程。从我的艺术音乐的母亲和科学家父亲开始,我被美丽、浪漫和理想主义所驱使,欠下了比大多数人更多的智力债务。

我最好的结果来自于我周围的一些奇怪的想法——更像是观点的转变,而不是渐进的进步。例如,我的面向对象思想的许多最强有力的成分来自Ivan Sutherland的Sketchpad、Nygaard & Dahl的Simula、Bob Barton的B5000、ARPAnet、代数学和生物学。其中最深刻的见解来自于McCarthy的LISP语言。但是转变的结果是一种全新的和不同种类的编程和系统设计,在PARC和其他地方证明非常有用。

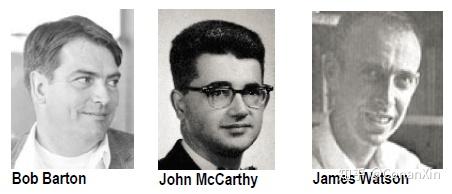

同样,我在个人计算方面的开始首先来自我的同事和朋友,非凡而慷慨的Ed Cheadle,他让我深入参与构建“一台小型台式机器”——FLEX Machine,我们称之为“个人电脑”。 后来纳入的许多想法都是活跃的ARPA交互式计算社区的“改编、转变和双重反思”,其中包括Licklider、Taylor、Engelbart、Clark、Shaw、Ellis和其他许多关于“人机共生和星际网络”的想法。

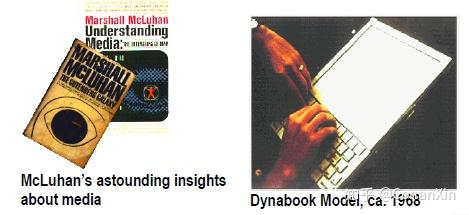

我对儿童教育的兴趣来自马文·明斯基(Marvin Minsky)的一次演讲,随后参观了西摩尔·帕普特(Seymour Papert)早期的LOGO课堂实验。麦克卢汉(McLuhan)的加入使印刷书籍的历史有了一个类比,并产生了Dynabook的想法:笔记本大小的无线网络“适合所有年龄段儿童的个人计算机”。真正的印刷革命是思想和论点的质变,比硬件发明落后了近两个世纪。计算机的特殊特性是能够快速模拟任意描述的能力,除非孩子们能够以这种强大的新方式学习阅读、写作、辩论和思考,否则真正的计算机革命不会发生。我们都应该努力让这一切在200年甚至20年里尽快发生!这让我开始为孩子们设计计算机语言和创作环境,从那以后我一直在做这件事。

回顾这些经历,我惊讶地发现,直到我在犹他大学研究生院遇到“The ARPA Dream”时,我一生都在热爱的理念并对其做出的反应才真正产生有趣的结果。一条鱼在陆地上时仍在挥动鱼鳍,但是当鱼被放在最合适的水环境中时,结果有很大的不同。

这就是我所说的“环境的力量(The power of the context)”或“观点值80智商点(Point of view is worth 80 IQ points)”。科学和工程本身就是著名的例子,但是在这些大学科中有更惊人的过程。60年代和70年代ARPA/PARC研究成果丰富,其中最伟大的艺术作品是几乎看不见的环境和社区,它促使如此多的研究人员成为令人难以置信的更好的梦想家和思想家。这是一件伟大的艺术作品,这一点被迅速、几乎很容易出现的改变世界的结果所证实。尽管它取得了巨大的成功,但它几乎是无形的,今天令人沮丧的事实揭示了这一点,据我所知,没有任何政府和公司使用这些原则进行尖端研究。当然,我想被证明在最后一点上我错了。

正如很难把创造了美国宪法的奇迹所有的过程都记录下来,抓住使ARPA / PARC变得特别的关键原则被证明是难以捉摸的。

我们知道宪法的设计者才华横溢、受过良好的教育,但是,正如本·富兰克林在设计中所指出的那样,仍然有很多不同的观点,最终,是参与者的善意让这一切得以实现。随后的历史多次表明,正是美国人对宪法的善意和信念,使宪法成为一种有益的力量——没有一张充满创意的纸片是足够的,无论其多么伟大。

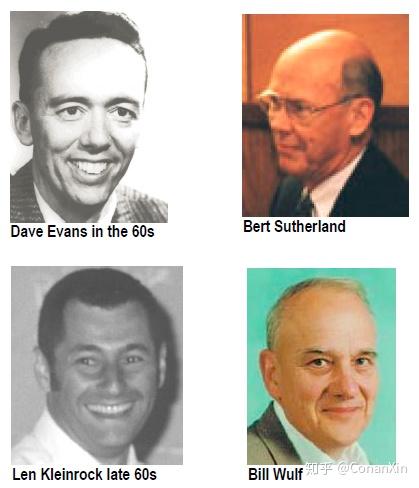

同样,当我想到ARPA / PARC时,我首先想到的是善意,甚至在聪明人面前。戴夫·埃文斯(Dave Evans)是我的顾问、导师和朋友,他的能力令人惊叹,就好像他的研究生是不可思议的思想家一样。只有傻瓜才会让他发现其他情况!我真的把自己的职业生涯归功于戴夫,从他那里学到了我认为最重要的东西。在第一次参观林肯实验室(Lincoln Labs)的ARPA项目时,我们作为学生受到了PI Bert Sutherland的欢迎,看到我们或者更有兴趣带我们四处逛逛,谁会比他更开心呢。不久之后,Bert成了我在施乐PARC实验室的经理。在加州大学洛杉矶分校,年轻的Len Kleinrock教授从一开始就成了我的终身朋友。那时候去CMU参观会发现Bill Wulf,一个了不起的系统设计师,他不仅爱他的学生,也爱来自其他地方的学生。

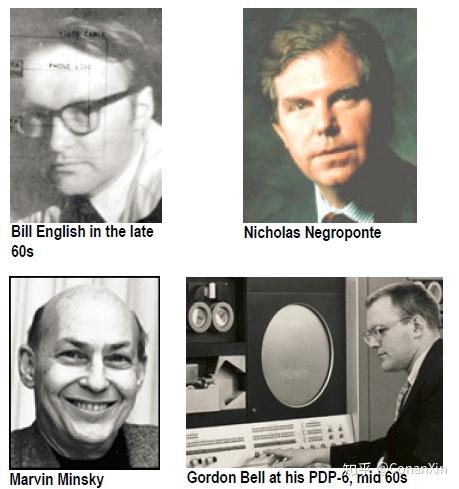

在那些日子里访问CMU会找到Bill Wulf,一个了不起的系统设计师和一个不仅喜欢他的学生而且喜欢来自其他地方的学生的人。如果一个人朝着门洛帕克(Menlo Park)的道格·恩格尔巴特(Doug Engelbart)做朝圣之旅,那么鼠标的共同发明者比尔·英格尔(Bill English)会放下手头的工作,向前来的初级研究人员展示一切。后来在PARC,比尔竭尽全力帮助我成立了自己的研究小组。尼葛洛庞帝访问了犹他州,从那以后我们一直是同道中人了。当时ARPA-IPTO的主任Bob Taylor设立了一个年度ARPA研究生会议,以进一步将我们纳入更大的研究过程和学院关系。作为一名博士后,Larry Roberts让我领导了一个ARPAnet AI超级计算机委员会,其中资深人士如马文·明斯基(Marvin Minsky)和戈登·贝尔(Gordon Bell)理论上应该由我指导。他们处理这种奇怪安排方式出奇的优雅。对研究生的良好意愿和极大的兴趣是ARPA社区的一般规则,因为他们是“尚未获得博士学位的世界级研究人员”。

所有这些工作都是由一些简单的原则来完成的,这些原则是以相当纯粹的方式连接和管理的。例如,可以毫不夸张地说ARPA / PARC有“愿景而不是目标”,以及有“资助人而不是项目”。愿景是“交互式计算作为全世界普遍联网的人们的互补智能伙伴”。ARPA / PARC没有试图从资助方中得出具体的目标,因此能够资助不同的,有时是相反的观点。例如,恩格尔巴特和麦卡锡对ARPA梦想有着截然不同的想法,但是他们两个研究项目的想法是当今交互式计算和网络世界的重要组成部分。

给专业的插画师提一个海报的目标通常会达到预期的效果。如果用艺术家尝试这一点,就会得到艺术家当天创造的东西。有时候我们会做,有时候知道和表达。对艺术的追求总是引发计划和目标,但计划和目标并不总能产生艺术。如果“愿景不是目标”打开了天堂,那么找到艺术人才来构思项目是很重要的。

因此,“人不是项目”原则是ARPA / PARC成功的另一个基石。因为世界上人才和动力的正态分布,令人沮丧的是,相当大比例的组织流程被设计用来处理能力、动机和信任适中的人。今天,我们可以很容易地在各行各业看到这一点,但在公司、大学和政府研究中也可以看到这一点。ARPA / PARC有两个主要门槛:自我激励和能力。他们培养了“必须做,不管有偿或无偿”和“其行为可能非常有趣及重要”的人。因此,不仅不需要常规监督,而且实际上也不可能。即使是真正的同行,“同行评审”也不容易做到。形势“失控”,但极其富有成效,一点也不混乱。

“失控”,因为艺术家必须做他们必须做的事情。“非常有成效”,因为一个伟大的愿景就像未来的磁场,让所有艺术家像小铁粒子都指向“北方”,而不必看它。然后,他们自己走上了通往未来的道路。施乐公司经常对PARC流程感到震惊,并宣布控制,但是他们不明白这个环境如此强大,如此的令人信服还有如此丰富的善意,以至于艺术家们在他们的愿景版本中愉快地工作。结果是一系列突破性的成果,其中一些我们今天正在庆祝。

我们的游戏更像艺术和体育,而不是会计,在这种情况下,只要足够大的流程成功,那么高的失败率是可以接受的。Ty Cobb一生的平均打击率只有0.368,这意味着他几乎有2 / 3的时间失败了。但是关键的问题是:在他成功的1 / 3中发生了什么?如果答案是“伟大的事情”,那么这就是所有需要的理由。除非我大错特错,否则在今天的大多数流程中——不幸的是,在技术研究的最重要领域——管理员似乎更喜欢完全控制平庸的流程,而不是对过度生产的过程“失控”。他们试图“避免失败”,而不是试图“占领天堂”。

如果你有一些真正想要完成的东西,且不够聪明、知识不够渊博,并且没有足够的人去做这件事怎么办?在PARC之前,我们中的一些人经历了一些痛苦的经历,在这些经历中,大规模的直接创作工作成果的努力被证明是脆弱和不成功的。将PARC的一群极度自信的技术专家描述为“谦逊”似乎有点牵强,但从一开始,这种态度就把大创意和项目结合在一起,并充分考虑了复杂性如何能比智商增长得更快。我记得Butler在PARC的头几周,只有他能说他厌倦了被泡沫般!@#$%A&*粘住的脆弱研究系统,这个系统几乎无法被他们的创造者证明。他呼吁两个一般原则:我们不应该制造任何不是为100个用户设计的东西,我们都应该使用我们的创作作为我们的主要计算系统(后来称为Living Lab)。当然,我们与他有过一段时间的冲突,认为额外的工程设计会让事情变慢,但我们最终屈服于他的才华和意志。100个用户的恐慌和不得不使用我们自己的东西,让每个人在开始一段演示之前,先多考虑一些问题。结果几乎是个奇迹。许多最重要的项目都比我们乐观的估计,早了一年甚至更早地达到了稳定、可用和用户可测试的状态。

考虑到复杂性、缺乏知识、研究人员数量少、以及PARC有限的预算,设计风格变得巧妙。许多最重要的项目不是试图从头开始构建复杂的产品——就像试图一个细胞一个细胞地构建生物一样——而是构建了一个内核,随着新知识的获得,这个内核可以成为产品——也就是说:让一个细胞的DNA保持良好状态,让它帮助整个系统生长。

例如:Chuck为Alto设计的漂亮简约的架构,允许大多数通常在硬件中被冻结的功能在新想法出现时可以随意重新进行编码,而不需要重新设计和构建低级硬件。

由我设计和由Dan Ingalls实现的Smalltalk系统,使用了LISP的一个重要元思想,它允许在一张纸上完整地描述它的DNA,在一个月内实现,然后在经验和新想法的存在下成长为强大的系统。

位图显示起到了“硅纸”的作用,可以显示任何图像,这使得我们不必对可以显示的图形种类做得很完美。这直接导致位图绘画、动画和排版。

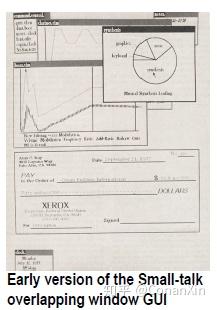

这个重叠的窗口界面是一种巧妙的方法,它试图给所有年龄段的孩子一个简单通用的方式来与计算机上的任何东西交流,以揭示窗口是如何被制作的(原始版本只是2页的Smalltalk)。

桌面出版技巧是认识到它实际上只是“对象图形使用得当”,也就是说,可以在2-1/2d中布置任意和开放式图形对象。

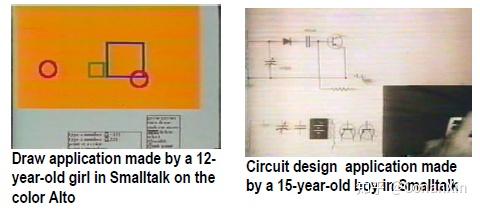

Smalltalk是一种功能强大的语言,可以编写自己的操作系统,但是以今天所谓的脚本语言的友好形式。因此,儿童也是作者(我们的主要用户社区),并创建了许多有趣的交互系统。这极大地扩展了对Alto进行的广泛的用户研究。

Butler和Charles Simonyi对文本编辑BRAVO(MS Word的直接前身)的研究是一种优美的策略。这部分是编程实验,部分是试图设计一种新型文字处理器。他们想出了提供大家都想要的东西(在新的激光打印机上打印),通过保证系统可以回放崩溃来解决许多早期的bugs,并提供在线投诉和建议服务。BRAVO的大多数版本——就像Smalltalk和PARC的许多其他系统一样——在实际的增加的创作过程中被大量使用:它们被创造出来了。

另一个策略的例子是避免试图制造完美的东西——例如,一个没有噪音并且传输完美的网络。相反,Metcalfe和Boggs的以太网(由Lampson & Thacker共同签署)被设置为errors-as-normal,但即使在极端情况下,最终也能完美地发送消息。必须制造完美的产品和最终能够完美完成某件事情的产品之间的区别是巨大的。

所有这些工作的关键之一是PARC版本的Catch-22,称为“Error-33”。一个通过将任何外部控制的系统(内部或外部)置于关键路径上来实现Error-33。这包括供应商。通过在研究小组中完成所有必要的工作,然后进行共享,避免了Error-33。因此,几乎所有PARC硬件——包括两个大的分时主框架、Altos、以太网、激光打印机、文件存储以及随后的系统——和软件——包括操作系统、编程语言和开发系统、生产力工具等。——完全是由这几十名研究人员在内部建造的。

这听起来是灾难性的,但是有一个重要的理论集合,其中一阶版本和二阶版本完全不同,但都是真实的。例如,在编程中,有一种广为流传的一阶理论认为,不应该构建自己的工具、语言,尤其是操作系统。这是真的——这些洞里耗费了大量的时间和精力。另一方面,如果你可以构建自己的工具、语言和操作系统,那么你绝对应该这样做,因为可以获得的杠杆作用(通常,我们不会把时间浪费在试图修复别人不太合适的工具上)会是令人难以置信的。

30多年前,所有这些原则结合在一起,最终产生了1500台Altos、以太网、激光打印机、文件服务器和ARPAnet,分发给各种终端用户,在实际情况中大量使用。预计这种类型的商业可用性将持续10 - 15年。预测未来的最好方法是发明它。

几年后,当我们把Doug Fairbairn的Smalltalk Notetaker计算机带到飞机上,在空中进行各种各样的个人计算时,我们又兴奋起来(在滑行和起飞的时候,没有任何飞行注意事项要求我们关闭它!)。而且,今天仅仅用ARPA / PARC发明的后代来编写和发表这些评论仍然很有趣。但是,当我们正在庆祝为更大的世界做出的贡献,我们应该认识到,许多最重要的ARPA/PARC思想还没有被主流所采纳。

例如,令我惊讶的是,道格·恩格尔巴特关于“增强团队合作的集体智慧(augmenting the collective intelligence of groups working together)”的大部分伟大想法,至今仍未在商业系统中得到应用。对于终端用户来说,这看起来像是两次真正的革命,先是电子表格,然后是Hypercard,并没有演变成25年后的普遍现象,尽管它可能会发生。今天大多数人做的大多数事情仍然是“自动化纸张、记录和电影”,而不是“模拟未来”。更令人沮丧的是,大多数计算仍然是针对商业中的成年人,而针对非商业和儿童的主要是娱乐和模仿最糟糕的电视节目。我们几乎没有看到关于计算机建模和计算机思维的伟大和独特的教育。这些不是技术问题,而是缺乏远见。我们是否必须希望开源软件运动将会把事情纠正过来?

ARPA / PARC的历史表明,愿景、适度的资金与适宜的环境和过程相结合,几乎可以神奇地产生新的技术,不仅可以增强文明,还可以为社会创造巨大的财富。即使没有冷战作为借口,难道现在不是再做一次的理由吗?如何帮助世界上的孩子们成长,让他们比今天的大多数成年人思考得更好?这将真正创造“环境的力量”。