作者:蓬岸 Dr.Quest

知乎文章编号:442505028

创建于:2021-12-07 11:56:28

修改于:2021-12-07 8:57:22

这是2021年12月5日,我在第六届华宇艺术论坛中的讲稿,我希望从数字保存领域业余爱好者的丰富成果讲起,同时参考业余无线电爱好者、Demoscene、硬件发烧友的实践,希望为“在不断迭代的技术演进中愈发丧失了主体性领地”的焦虑找到一个解答。

直播方式|第六届华宇艺术论坛就在三天之前的上周四,我结束了我在中国美术学院“数字媒体的实验考古”的最后一节课。这门课是在中国美院网络社会研究所黄孙权教授的支持下设立的。我们希望能够让学生们对那些已经消失的媒介有一个直观的印象,进而去尝试利用它们。

在这门课上,我在学生们面前展示了一系列历史上重要的媒介:从在10年之前仍然被广泛使用Flash、Java Applet等互联网上的富媒体软件技术;到寻呼机、电话网络、小灵通、有线电视网络、Modem等一系列不同类型的电信网络机器和设施,从HyperCard、QuickTime等90年代以来定义了多媒体电脑的功能,并确立了个人电脑“万能媒体机器”地位的软件。到个人电脑出现之前,文本终端机、绘图仪、点阵打印机等一系列早期电脑艺术中最常见的器材,直到胶片投影机、无线电广播等电脑时代之前、但却已经展现出一些电子媒介特征的技术。

我花了不少的时间让这些设备复活,并至少在一定程度上以接近原始的状态工作,就像我今天带到现场的这部BP机,我们仍然能够呼响它。业余无线电爱好者们通过SDR,也就是软件定义无线电的方式,把过去只有专业人士才能操作的寻呼机发射器,装到了一个和USB无线网卡差不多的小盒子里,并且使用普通的电脑就可以操作。

我们今天时常提到的最新的移动通信技术5G,而BP机是1G时代的技术。我们把手头的通信设备从1G换到5G的时间并不长,大概20多年。相比之下,许多同样使用无线电的媒介的寿命要长的多:最早出现在1920年的商业广播已经101岁了,而商业电视广播出现在1928年,也已经93年了。但现在BP机已经不再广泛商用了,它只有在爱好者的手中才可以继续工作。我不禁要问,如果20年后的年轻人从垃圾堆里捡到一些今天的5G设备,他们还有信心让它重新运作吗?

我们不难注意到,似乎越是先进的技术它的“寿命”也就越短。如果我们今天去买一台最新款的电脑,它很可能都没有光驱。这意味着我们被排除在CD-ROM、DVD和蓝光光盘等光盘格式之外,我们失去了访问它们的权限。如果说《全球概览》中“access to tools”强调的是对包括媒介在内各类工具的访问、触达和操纵,我们现在正在一个不断失去这种能力的进程中。

另一个典型的例子是磁带,在当代艺术中,影像作品是最常见的类型,而很长一段时间里影像作品的收藏都依赖Beta带(Betacam),但我想问一下,有多少人还有可以播放Beta带的录像机?索尼在2016年停产了包括已经数字化的Digital Beta在内的各类磁带录像机,而磁带的寿命平均也只有10年左右,这也就意味着,我们大多数人已经或即将失去了访问和操作Beta带的能力。

因此这些电子媒介、数字媒介比我们想象的脆弱太多。除了光盘和磁带,磁盘,包括软盘和硬盘,甚至许多纯软件的媒介,都面临这样的问题。即使我们说“互联网是有记忆的”,但现在的浏览器打不开带Flash的网页的情形却比比皆是。

任何一个认真的媒介研究者都不可能以“技术过时了”为由忽视Flash的历史地位,特别是在中国,在家用摄像机仍然昂贵的2000年代,它曾经是许多人唯一能够操作的动态影像制作工具。

在我的这个列表上,其中的每一项技术在它出现、或广泛使用的年代都曾经是炫目的“高科技”,甚至我自己以一个85后的身份都亲自见证了其中一些技术“从生到死”的整个生命周期。比如Flash,我第一次接触Flash大概是2000年下半年,也算得上是老资格“闪客”了。再比如说小灵通:从1998年浙江余杭开始运行小灵通网络,到2014年退市,也就16年的时间。所以20年之后,我们今天这些时髦的高科技,很可能都早就不可用了。那些基于今天的技术手段所作的作品,届时也很可能难以被访问。

这对于数字媒体的收藏家和策展人这会是一个巨大的挑战:如果说今天你要做一个跟闪客有关的展览,你是否还有清晰的技术预案去展示它们?你打算如何展示CD-I光盘?它曾经是一种广泛使用的互动光盘格式。而如果要展示HyperCard,这种比HTML还要早的超文本实现又该怎么做呢?

如果你想了解更多关于CD-i的信息,请参考:

The New International CD-i Association

The Black Moon Project

http://HyperCard.org收集了许多关于HyperCard的资源:HyperCard

我们必须承认,在数字保存这个领域,专业人士已经输给了非专业人士。在数字保存中,我们往往会遇到一个概念叫扩增式保存(Proliferative Preservation)。数字媒体所依赖的技术的寿命往往很短暂,各种存储介质和硬件设备的寿命也非常有限,因此把它们放在柜子里存放是最不可靠的办法,久放的磁带、光盘放不出的情形,即使不从事数字保存工作的普通人在生活中也会遇到。而扩增式保存的目的,就是希望媒介能够像生物体一样,即使特定的存储介质、操作设备不可用了,其相应的操作方式和使用体验也可以像生物的基因那样保存下来。

关于“扩增式保存”的更多信息,可以参阅ISEA2011(International Symposium on Electronic Art)上Jon Ippolito的专题演讲:Proliferative Preservation

而这种扩增式保存最常见的情形就是模拟器和虚拟化,它们使用新的电脑和硬件设备模仿老式设备的运行,并尽可能地将彼时彼地关于特定媒介的上下文还原出来。在2014年,有研究者在统计数字保存相关的论文后,指出被引用的40余款模拟器中,仅有一款由研究人员开发,而90%是由爱好者们开发的。

马格德堡应用技术大学的Jens-Martin Loebel教授在2014年出版的《Lost in Translation》一书中调查了41款模拟器和虚拟机,仅有以Java编写的X86模拟器Dioscuri是由研究者开发的:Dioscuri - the modular emulator

所以如果在今天我们想去做数字媒体的保存或还原,或许最值得求助的不是那些专业人士,而是爱好者。就像我并不是一个博物馆从业者,但网页里的电脑博物馆却做到了许多博物馆做不到的事情——在搭建这个网站之初,我就意识到太多的博物馆和收藏家都在以囤积物质财富的态度去对待老式电脑,他们四处收集老式电脑硬件,精心保存在玻璃柜里,却从未尝试让公众体验它们的功能,而网页里的电脑博物馆补上了这缺失的一环。当然这绝非是我一个人的功劳,网页里的电脑博物馆所使用的模拟器,来自世界各地的爱好者社区,从某种程度上来讲,它是由包括我在内的诸多爱好者“众包”完成的。

爱好者们的成果或许比我们想象的要更加丰富,BlueMaxima's Flashpoint是一个完全由爱好者社群维护的网页游戏存档计划,它存档了以数十种不同的浏览器插件为平台的10万余款游戏和一万多个动画;而MAME则几乎成为数字保存领域的“银子弹”:它涵盖了数万款电脑、游戏机乃至计算器等电子设备的模拟器。

而爱好者们做到的不仅仅是保存。演示场景社群,即Demoscene就做到了保存和创作的统一:演示场景是最大的生成艺术社区,其传统实践是使用很小的程序尺寸生成尽可能丰富的视听效果。演示场景的参与者长期使用老式硬件进行创作,特别是Commodore 64、Amiga以及Atari ST电脑,许多原始硬件开发者设计之外的功能,都是由演示场景的参与者首先开发并利用的。

而演示场景社群同样注重保存其创作成果,在Demozoo网站上,保存了从1983年至今的数百场聚会的信息及聚会中参与比赛作品。演示场景社群丰富的创作和保存实践,让他们在芬兰和德国成为官方认可的非物质文化遗产,也是首个被定义为非物质文化遗产的数字文化现象。

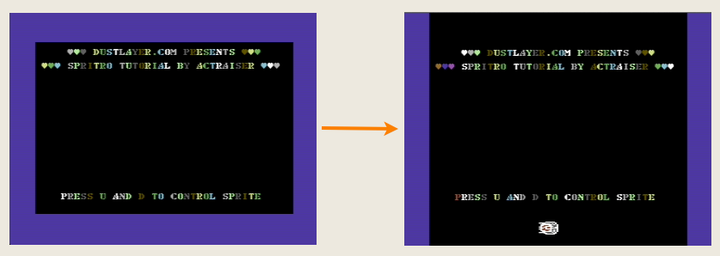

dustlayer.com的教程中介绍了如何在Commodore 64电脑的动画显示到边框区域中:https://dustlayer.com/c64-coding-tutorials/2013/5/24/episode-3-4-flying-the-space-ship-off-course

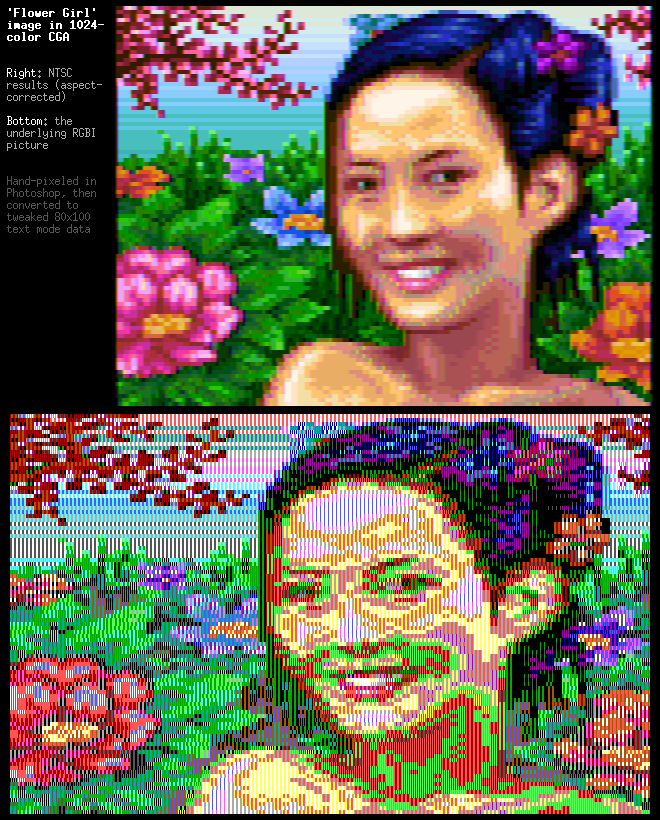

演示场景的参与者们面对技术显然是高度自信的,他们从来都不满足做一个好的“用户”,而总是去挑战原始硬件开发者的设定:例如在Commodore 64电脑中,显示图像的边框在所有开发者手册中都是不可去除的,而Demoscene社群的爱好者们,则破解了这一限制,实现了全屏幕的动态图像。类似的,1981年IBM PC上的CGA显卡仅支持16种颜色,而爱好者们则利用NTSC电视制式的特点,将多种颜色在输出时进行混合,让仅支持16色的显卡能够输出1024种颜色。

在 CGA in 1024 Colors - a New Mode: the Illustrated Guide 一文中讲解了如何实现在CGA显卡上输出1024色,下面的图片是原始的RGBI图像,上图是使用NTSC输出到电视的效果。

这种对于技术的自信并非只在海外的Demoscene社群中可以看到。以“图吧垃圾佬”为代表的国内硬件爱好者身上,我们也能够看到类似的实践:无论是二手服务器CPU还是笔记本CPU,都曾被改装为台式电脑使用。这也说明了即使是现代CPU这种高度集成的、黑箱子式的科技产品仍然是Hackable的,是可以被黑客式的利用的。

类似的例子我们还能找到许多,比如比互联网更早的线上社区:惠多网。它是由爱好者自行搭建的拨号式BBS站点,不需要通过互联网工作,只要有电话线和Modem就可以连接。在国内,最早的惠多网站点在1992年就出现了,这要早于互联网进入中国的时间。另一个有意思的社群是电子词典社群,它的主要参与者是青少年,我们发现这类原本设计上功能较为简陋的电子设备,爱好者社群的成员们却为其创作了丰富的游戏内容。从某种程度上看,电子词典游戏的繁荣是今日移动游戏繁荣的先声。

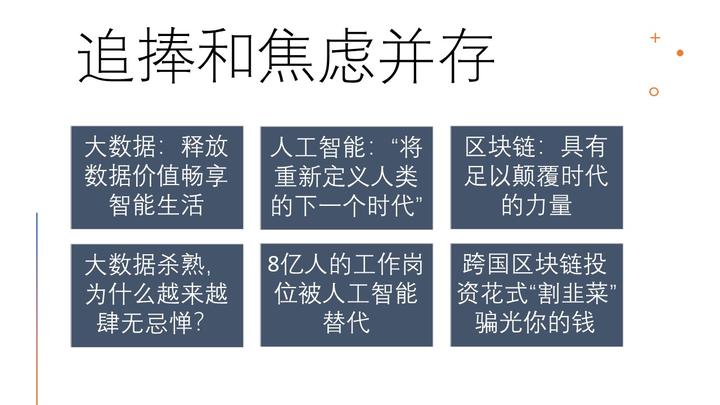

今天,我们发现我们越来越难以可信的谈论技术:一方面,技术概念被一波接一波的炒作。而另一方面,那些被寄予厚望的新技术带来一系列新问题:个人隐私被互联网巨头肆意窥探、算法加持下对劳动者的剥削日益严重、五花八门的投机风潮将大众视为待收割的“韭菜”。我摘抄了一些新闻标题,大家可以感受到它们要么附会各种宏大叙事,要么就是危言耸听传播焦虑。而许多艺术从业者也被裹挟于其中,成为科技资本的传声筒和廉价公关。长此以往,人文领域对科技的批评将不再可信,而大众的认知,则将会任意科技巨头们所操纵。

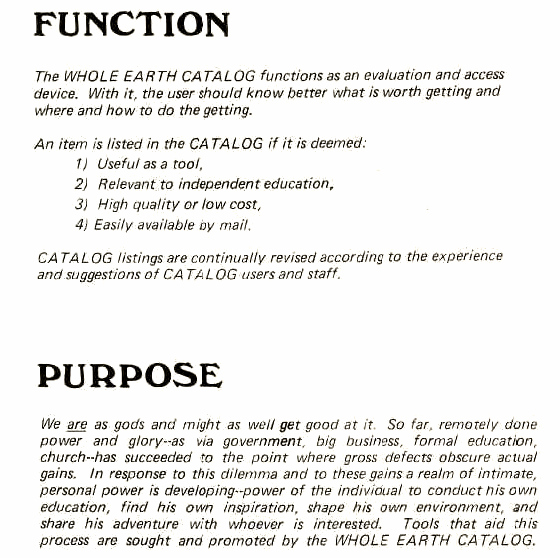

我特别喜欢全球概览篇首的“目的”(purpose)一段:“我们是上帝,不妨习惯它。到目前为止,通过政府、大企业、正规教育、教会等方式,遥不可及的权力和荣耀,已经成功到了严重缺陷掩盖实际收益的地步。为了应对这种困境和这些收益,一个亲密的、个人力量的领域正在发展——个人进行自己的教育、寻找自己的灵感、塑造自己的环境以及与任何感兴趣的人分享自己的冒险经历的力量。”

这段话仍然有着广泛的现实意义,我们今天面对的问题与当时是相当类似的,但上文中所提到的“遥不可及的权力和荣耀”已经不可避免的集中到了像Facebook这样的大型科技公司手中。它们迫不及待地推销“元宇宙”,而其背后的控制者们正急不可耐地要成为平行世界的皇帝。

做一个业余者或许是拿回对技术的自主权的一个有效途径。当白南准拿起Portapak便携式摄像机并开创录像艺术之时,他并不是为电视台工作的摄影师或制片人。90年代的网络艺术家们,多数也未受雇于90年代中后期爆发的.com公司,甚至于他们的实践要比商业化的互联网更早。

做一个业余者,首先需要做到的是“不要怕”,放下对技术的焦虑,不要去考虑你的做法够不够“专业”,知识水平是否能得到内行的认可,不要去追求做一个好“用户”,因为我们本应是技术的主人。

其次是要以“玩”的心态去参与,不要给自己设KPI,不要有负担。然后就是要学会“捣乱”就像上面提到的,按步就班的做一个好“用户”或许是开发者所期待的,但你不能期望什么意想不到的发现。我看到今天许多艺术专业的学生执着于对特定的工具的熟练,比如Unity,ZBrush等等。对工具的熟悉或许能让他们得到一份大厂里技术美术的职位,但从另一方面讲,也会限制他们创作的丰富。

Jodi的作品往往有意的使用不规范的HTML代码去触发浏览器的Bug,图中的Automatic Rain就只能在Netscape 2.0中运行:Where’s the Bug?

学会“捣乱”的成果会是创造性的误用(Creative Misuse),以一种超出原始设定的方式,去利用特定的技术、软硬件和工具。这是让艺术家们超越工具人的角色,而获得在特定技术条件下创作自由的关键。