作者:蓬岸 Dr.Quest

知乎文章编号:21293940337

创建于:2025-02-04 10:14:01

修改于:2025-02-04 10:14:01

这是我在“新质互联2.0科技过大年”活动上的演讲,既是对“新质互联2.0”中若干互联网考古作品的解读,也是对美术馆、博物馆空间中互联网历史、复古计算相关内容创作思路和方法的总结。

非常感谢主办方的邀请,能够和各位领导、同行分享我在这次展览中创作“互联网记忆”系列作品的实践总结和感受。

“互联网记忆”主要以媒介考古的思路进行创作,是一种通过回顾和重新审视历史上的媒体技术、媒介形式和文化现象,来理解它们如何影响当代社会和技术发展的研究方法。在这些作品中,希望通过对老式计算机、网络和软件技术的复原与重现,探索当下互联网技术和文化的形成路径。

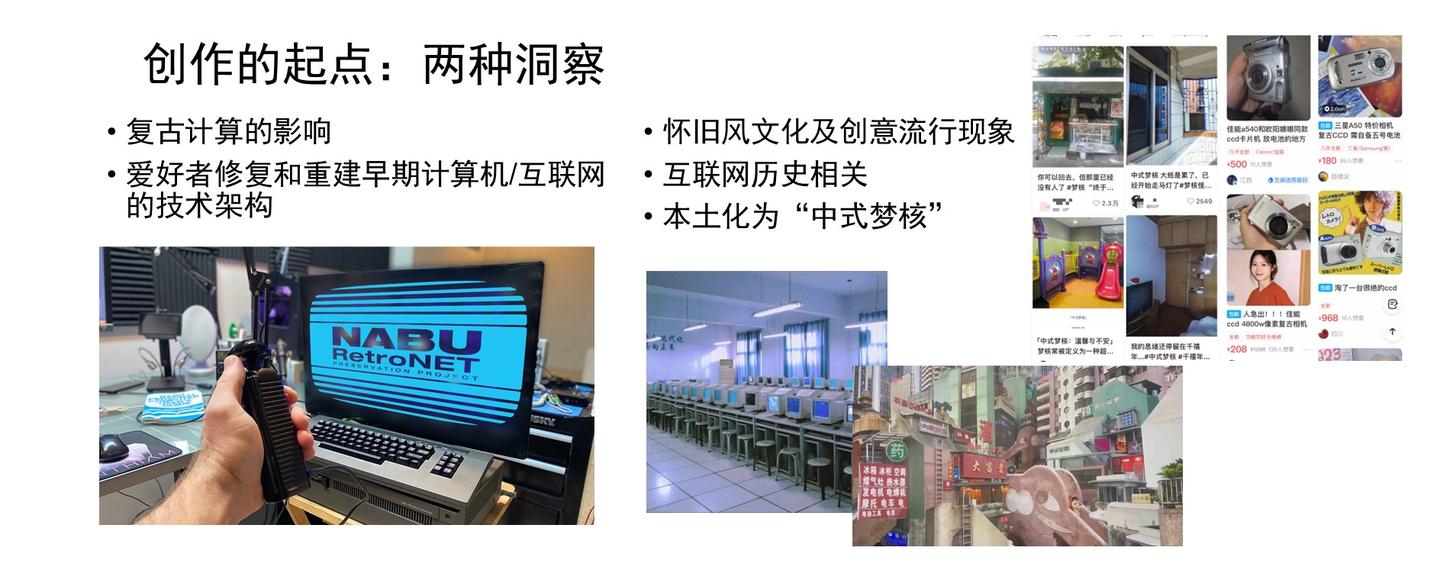

更具体的,我的创作实践受到两种文化源流的影响,一是复古计算,即爱好者修复和重建早期计算机/互联网技术架构的实践,如图中NABU RetroNet就由加拿大电脑爱好者复原的、1980年代初利用有线电视系统的NABU网络,被视为是民用互联网的重要前身。我本人是技术发烧友和软件工程师背景,这也是我相关实践的基础和起点。

而另外一个影响我创作的因素,则是近年来与计算机历史相关的怀旧风文化及创意流行现象,比如2000年代的老式数码相机“CCD”重新爆红,老式CRT显示器、米白色电脑外壳和老式计算机软件的界面也被作为视觉元素广泛拼贴在广告、包装以及空间设计上,成为今日流行文化的重要组成部分。

可以说,以“互联网记忆”作为创作内容,即有对技术、架构、界面、操作的还原和重建、去重现互联网技术发展史上重要时刻的技术实践,也呼应流行文化中对科技背景下生活情景变迁的回望和演绎。

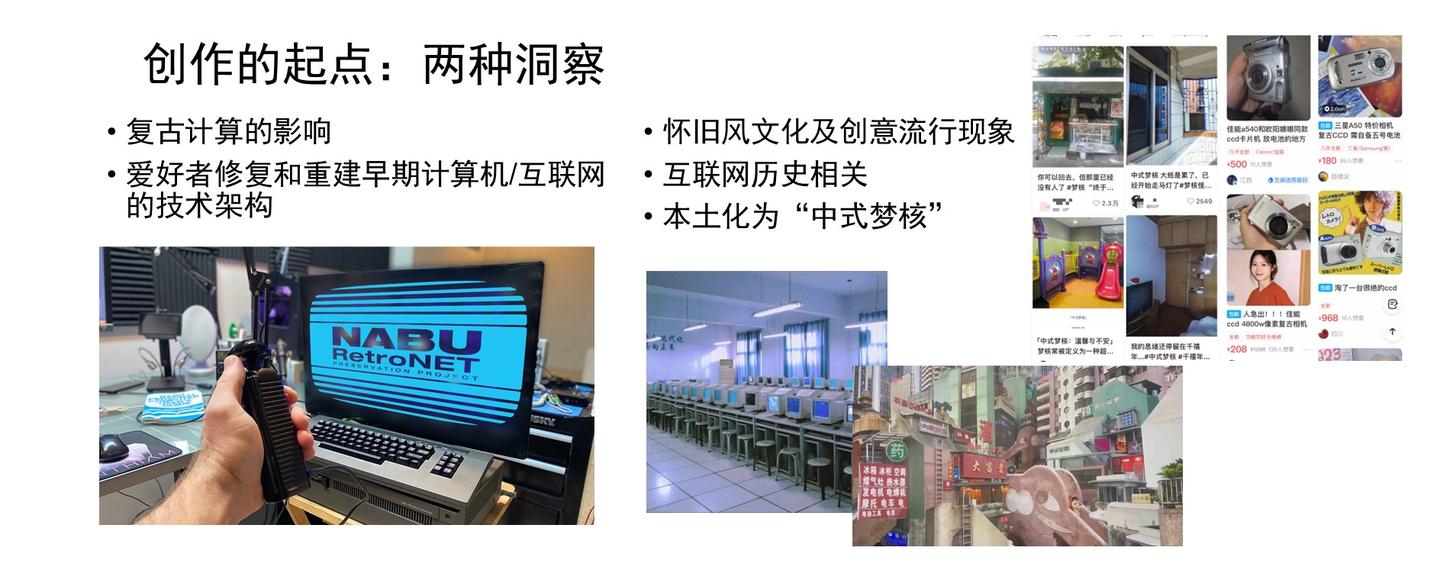

目前在文化创意场景中,无论是美术馆、博物馆,还是商业场域中,都已经出现了一系列以互联网、计算机科技历史为主题的作品,使用常见的四象限分析法,我选取了技术展现的态度和内容的观点两个维度进行区分。

对于技术展现的态度,大致分为复原和演绎两个方向,前者继承于复古电脑爱好者社群的实践,以修复、还原、仿真模拟等手段重现老式信息网络系统的功能和操作,力求还原其本来的面貌。

演绎的创作方向则不拘与原始软、硬件的功能和操作,而是抽取其最具张力的文化元素,如视觉风格、音响效果、外形设计等融入新的设计、构成新的内容。

| 技术展现的态度 | 复原的 | 演绎的 |

|---|---|---|

| 观众偏向 | 专业观众,重视考据 | 大众观众,重观赏性 |

| 功能偏向 | 知识密度高 | 观众接受度高 |

一个良好复原的展品,其传达的历史信息可以非常丰富、准确。对前来“考古”的专业观众有很高的吸引力和研究价值,但其操作、观看逻辑可能与大众观众有一定距离;演绎作品则与之相反,全新的设计、生动的交互都可以更容易吸引大众观众进入内容,但必然面临保真度和知识密度上的损失。

除了上述技术的维度,另一个维度则关系到对内容观点的表达。即选择客观地描述某一时期出现的重要技术成果、代表产品或普遍实践;还是描述个人对某些现象的回忆、评价和感受。前一种实践通常会引发有者相同经历的观众们的怀旧情怀,而后者则更容易和观众构成情绪的共鸣。

| 内容观点的表达 | 客观事物 | 个人经验 |

|---|---|---|

| 偏向于 | 成熟观众的情怀(情怀党) | 青年观众的情绪(亚文化) |

复原展现,客观事物,其代表印象是“计算机博物馆”,这类展品复原真实准确,信息量大、专业性强,但有一定接受门槛。

演绎展现,客观事物的代表印象是“文创周边”,比如图中的复古充电头,外形取材经典麦金塔电脑的设计风格,实用性强、接受门槛低,但无法有效传达老式电脑的功能、用途等背景知识。

复原展现,主观感受,其代表印象是“艺术装置”,如图中的Minitel终端机,是法国保护与艺术媒介考古实验室(PAMAL)2017年的作品,它准确的还原了80年代法国Minitel终端机网络的技术架构,配合了全新设计的、具有独特风格的内容。

演绎展现,主观感受的代表印象是“流行文化”,这是最少受到限制的一类创作类别,抽取老式计算机上的视觉符号重新排列组合,辨识度高冲击力强,具备广泛传播的潜力,但也基本脱离了其知识背景。

就我个人而言,我的作品基本保持了对历史技术架构较为忠实的还原,这一方面与我本身的专业背景和兴趣有关,我希望能够准确地复现一系列今天已经难以接触到地技术架构和用户界面,为技术考古者和二次创作者提供参考的基础。其较高的知识密度和体验深度也与科技馆的氛围相符。

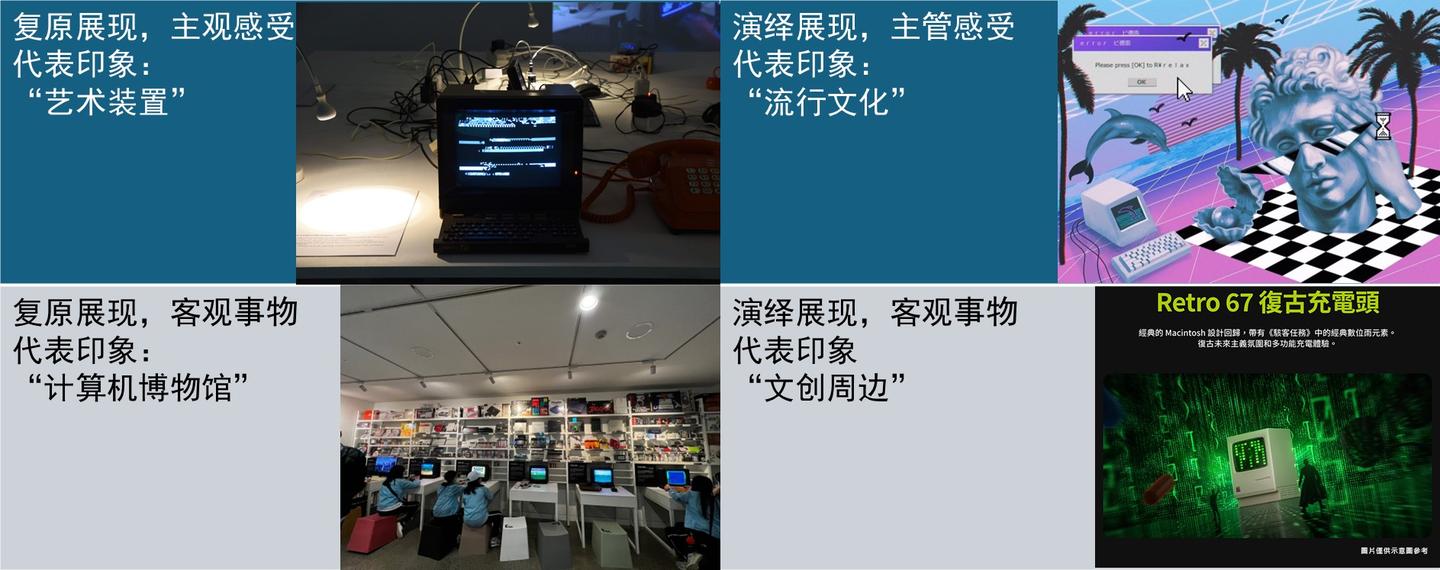

其中最能代表历史忠实态度的作品是 “在家做互联网博物馆”。该作品通过仿真模拟技术,重现了早期互联网发展中的两个历史事件,即万维网的诞生和中国第一个万维网网站的建立。

左边的照片中是模拟器中运行的NextStep,重现了当时TBL开发万维网的技术栈,重新编译了万维网0.12版的源代码并成功运行。其运行结果与资料截图高度一致,并且可由观众现场操作。

右边的照片中是在Linux系统下运行的Mosaic浏览器,其中打开的是中国的第一个万维网网站——中科院高能所首页。这是去年中国全功能30周年纪念之时,由中科院高能所将其重新上线的。我自己的工作主要是围绕着操作环境的搭建展开,在现代Linux的基础上配置了90年代流行的“CDE通用桌面环境”,观众可以在上面获得和90年代高能所首页初次上线时高度相似的操作体验。

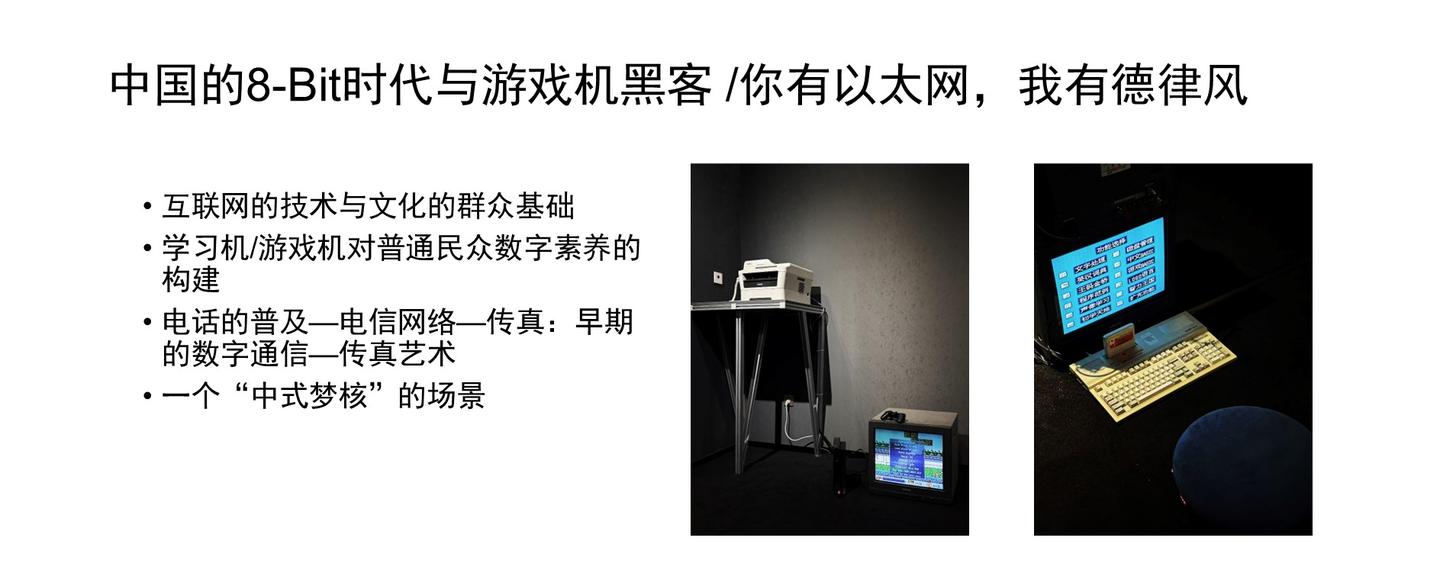

接下来的两个作品仍然算得上对技术栈较忠实的重现,意义上则更偏向主观表达。《中国的8-Bit时代与游戏机黑客》是一组8位个人电脑学习机、游戏机以及一些国产的8-bit游戏。《你有以太网,我有德律风》是散布在展厅中、可以互相连通的电话与传真机。它展现了互联网的两大基础元素:个人电脑和通信网络。

选择8位学习机即是因为这是我自己接触电脑的重要起点,同时也是对它们在90年代互联网在中国普及前夜训练了大量“预备网民”的致敬。而传真机则代表着许多人接触数字通信的起点,同时传真艺术也是相当一部分艺术家最早接触到的数字艺术形式。中国独有的学习机机型、老式显示器和电话,也构成了一个“中式梦核”场景的基本元素。

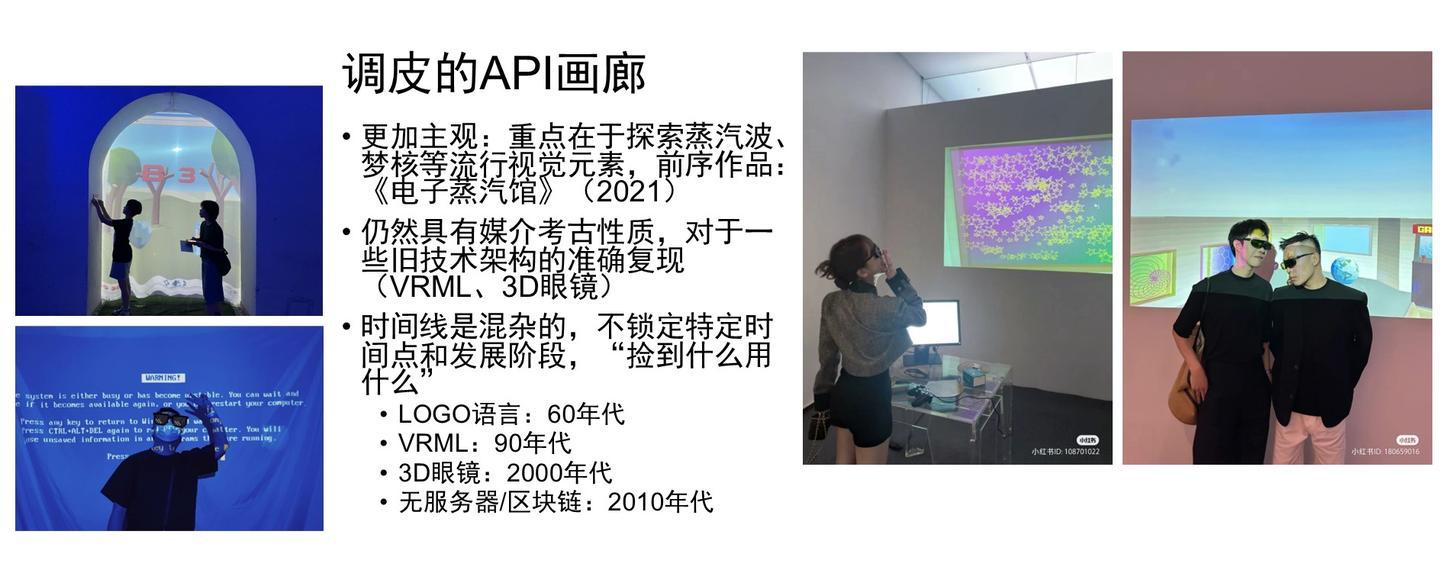

相比《中国的8-Bit时代与游戏机黑客》、《你有以太网,我有德律风》将视野聚焦于互联网普及前夜的90年代。《调皮的API画廊》则打乱时间顺序,探索数字化的视觉符号、个人的数字化经历与技术使用,形成了一个复合的创作作品。它的前序作品《电子蒸汽馆》是2021年我尝试使用90年代VRML三维互联网技术展现“蒸汽波”这一流行视觉风格的实践。

《调皮的API画廊》元素即来自于8-bit学习机中常见的,发明于60年代的LOGO语言,代表着个人从《中国的8-Bit时代》中进入互联网的起点。除了VRML构建的虚拟空间,它还包括在2010年前侯红极一时的3D眼镜。区块链等元素的加入让这个原始的三维线上空间又回应了前些年火爆的“元宇宙”话题。

《调皮的API画廊》不仅是对技术的展示,也是对互联网发展过程的个人化再现。流行视觉风格的运用让它容易用来“打卡”,但VRML、快门式3D眼镜的运用仍然是基于较为严谨的技术重建的。

这就是关于我的“互联网记忆”系列作品创作逻辑的全部介绍了,互联网的运用目前渗透到社会生活的方方面面,其内涵早已超出了技术层面,而形成了若干文化议题,比如网络歌曲、网络用语、网络社群,以及“互联网”思维千人千面的解释。林林总总,很难一言以蔽之,这也给“互联网记忆”这个系列进一步发展留下了一个广阔的空间。