作者:蓬岸 Dr.Quest

知乎文章编号:103426832

创建于:2020-02-18 10:43:15

修改于:2020-02-19 2:26:35

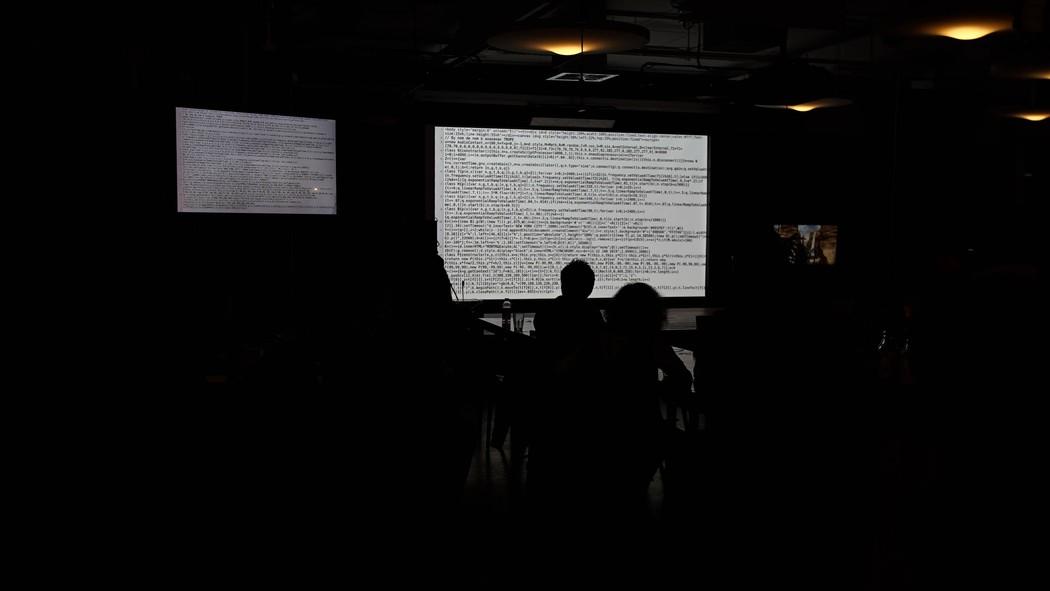

我来到美国最后几个活跃的演示聚会之一Synchrony,这里的程序员们展示了在编程马拉松中完成的视听艺术作品。

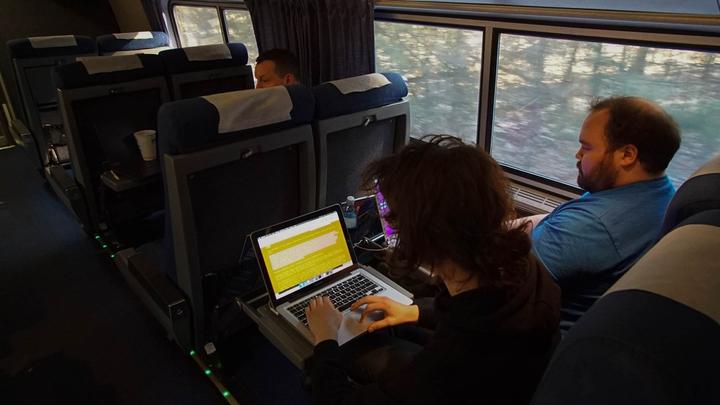

题图:Messica Arson正在开发他们在Synchrony聚会中的demo作品“厕所尖叫”,其中包含了一段Synchrony与会者在Amtrak火车车厢的厕所中尖叫的录音。

在纽约,创意编程的参与者并不稀缺。当我打开曼哈顿独立电子游戏展馆“小儿堡”(Babycastles)地下室的门时,我立刻就意识到了一点:在我眼前的房间里,挤满了跟着算法生成的音乐摇摆的人群。我到达的时候刚好赶上电子音乐家Melody Loveless演奏的一组乐曲的尾声,她坐在房间前面的一张折叠桌旁,编写着生成这些音乐的代码。

数十年来,这类现场编程表演一直时各种演示聚会(demoparty)的主要活动之一——这些聚会都是由地下创意编程社区自行组织的。对于美国最后的演示聚会Sychrony来说,这种在实验性的DIY商店地下室中的“算法锐舞”(algorave)可能是最适合它的开幕式了。

演示聚会时程序员们展示其视听艺术作品的聚会,展示的程序作品被称作“演示”(demo),这些聚会往往在持续一天或几天的,半狂欢半竞赛编程马拉松之后举办。demo作品通常由程序员们组队完成,并且几乎总是由电脑实时渲染运行的(与之相对,动画电影是预先渲染好的录像)。演示聚会竞赛(competitions)简称为“compo”通常会分组进行,而每一组提交的作品都需要遵守某些限制。比如说,有一些比赛只接受使用Commodore 64电脑上运行的作品,另外一些作品则要求数据的容量不得超过4000字节。但是无论是哪种情形,比赛的重点都是将电脑硬件的性能发挥到极致,并将其运用在数字艺术作品上。

从2016年的第一届Synchrony聚会开始,参与者们都会在登上第二天一早前往加拿大的火车前举办跳舞晚会,然后他们会利用第二天在火车上的时间制作他们的作品,并在蒙特利尔的比赛中对作品进行评比。Synchrony和旅行结合的特点让它在各种演示聚会中独树一帜,而另一方面,它也是纽约唯一每年举办的演示聚会。

纽约并不缺少数字艺术机构,Eyebeam, Rhizome, LiveCode.NYC,以及诗意计算学校(School for Poetic Computation)都坐落于此,相比之下演示聚会的缺乏的问题就显得尤为突出。与之相对,欧洲的演示场景(demoscene)每年会举办数十场演示聚会,其中一些还会吸引到数千名参与者。为了解释这种差异,这一年我跟随Synchrony团队一同工作,来尝试找到这个看似简单的问题的答案——谁杀死了美国的演示场景?

在1970年代微处理器问世之前,使用计算机是被局限于特定领域的活动,体型巨大的大型主机只为像学术、政府或军事机构这种特定的环境使用而开发。而微处理器革命则为满足个人用户使用需求的个人电脑铺平了道路。微处理器的发展带来了1980年代初期个人电脑的爆炸式增长,而在诸多产品中Commodore 64是其中的佼佼者。

Commodore 64通常会简写为C64,在1982年发布的时候,它不仅比其他的竞争对手更加强大,而且价格也便宜很多。这让它迅速成为历史上最为畅销的电脑型号之一,它在市场上的统治地位也让大多数的新手程序员都通过开发免费的C64程序初试身手,或是尝试破解专有软件的防拷贝功能,这种消遣式的行为被称作软件破解(cracking)。

软件破解在C64游戏社区中尤其普遍,当有新游戏发布时,破解者们都会去争当第一个解除防拷贝功能的人,并让游戏可以被复制和修改。用于破解软件的技巧有许多,不过大多数都需要对电脑硬件相当深入的了解,以及改写二进制代码的技能。

为了证明自己的成果,破解者们通常会编写一个破解片头(crack introduction)简称为“cracktro”,这个片头会在用户进入游戏之前运行。早期的破解片头只有较为简单的内容,比如显示破解者的名字、向朋友或是其他破解者的赠言、以及一些基本的图形效果,比方说变换屏幕的颜色。但是,在整个80年代里软件破解者们开发出诸多C64编程的新技巧,在一些情况下,他们还发现了手册中未曾说明的在电脑上渲染图形的新方法。到了80年代末,C64电子游戏的破解片头已经成为一种复杂的视听展示程序,并逐渐成为一种独立的艺术形式,而这预示着90年代演示场景(Demoscene)的形成。

64个最精彩的Commodore 64破解片头_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili根据资深圈内人士,同时也是《FREAX:演示场景简史》(FREAX: The Brief History of the Demoscene)一书的作者Tamás Polgár的描述,当软件破解者们探索C64的技术潜力的同时,被称为“复制聚会(copyparties)”的集会开始在欧洲雨后春笋般地出现。软件破解者、程序员和游戏发烧友们在线下聚集在一起,交换他们的的盗版游戏,这些可以通过软盘复制的游戏被称作“warez”。这样的交流是一种源自音乐领域的旧传统:使用录音带人们可以轻易的翻录音乐。而与录音不同,破解的游戏不会随着复制次数的增加而变得劣质,无论是复制一次还是一百万次,代码都不会发生改变,这让盗版软件如野火一般传播开来。

不出意外的,破解软件社群很快引起了那些代码被免费分发的软件公司的愤怒。早在1976年人们就将软件复制视为一种威胁,那一年比尔盖茨发表了其备受非议的“致爱好者们的公开信”控诉对微软软件的非法分发,但直到80年代中期禁止盗版软件行为的相关法律才获得通过。并且欧洲各国对软件盗版的打击力度也参差不齐,甚至像荷兰、希腊、芬兰、瑞典和挪威这些国家即使有反盗版的法律也得不到严格执行,让盗版软件社区在这些地方蓬勃发展。

到了80年代末,演示场景在欧洲出现所需的技术和社会基础都变得完备。以Commodore Amiga为代表的新一代个人电脑功能强大并且价格适中,而音轨序列(tracking)也在同时被开发出来,这种技术可以创作复杂的电子音乐组合,让软件破解者们可以制作出十年前的C64电脑上难以想象的艺术程序。

Amiga电脑演示 - 飞向火星(Trip To Mars)Tomsoft_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili目前尚不清楚为何演示场景(Demoscene)会从盗版软件场景(warez scene)中分离出来,但这很可能是多种因素的共同作用。一个原因可能是个人电脑数量的增长已经超过了新软件的开发速度,这意味着软件一发布就会很快被破解,而任何新加入的爱好者都没有机会去开发自己的破解片头。取而代之的,是爱好者们将开发出来的片头作为独立程序发行。

在《FREAX》一书中还提到,另一个推动演示场景的因素是日益增加的来自执法部门的压力。曾经软件破解者们可以公开活动,而后来著名的复制聚会和软件破解者们成为警方突击检查的对象,这让编程爱好者们参与破解的道路变得日益坎坷。最终,个人电脑技术的快速发展打开了一个充满可能性的新世界,这里有破解片头中从未有过的视听新体验。

有一段时间,盗版软件场景和新生的演示场景紧密相连,早期的demo作品经常被手头并没有破解软件的参与者拿到复制聚会上去参与交换。根据Polgár的说法,两个场景的分离开始于1988年,这种趋势在1991年到达顶峰,这一年著名的演示聚会“The Party”第一次在丹麦举办,在之后的十年间,The Party一直保持着“世界上最大的演示聚会”的头衔,并成为了欧洲各地涌现出来的一系列演示聚会的蓝图。

“在1990年代初期,演示场景的自我意识也在增强,我们能够观察到的另外一件事情是对电脑游戏的态度”,阿尔托大学(Aalto University)讲师,同时也是为数不多的学术界的演示场景历史学家Markku Reunanen在2014年的一篇论文中写道:“一开始,电脑游戏是场景社区活动自然的组成部分,但很快,社区开始划定自己的边界,并与其他同样身处电脑爱好者领域的其他社区开始保持距离时,游戏就成了一种禁忌。”

尽管演示场景的出现与盗版软件场景有许多共同点,但它对“具有技术挑战的美学”的强调却让它与众不同,软件破解很大程度上出于实用的目的,而游戏则关注于娱乐,演示场景则致力于创造电脑艺术作品,一方面它所使用的代码量对于创作这一的作品来说是有相当难度的,另一方面它又能在视觉和听觉上让观众感到享受。简而言之,是数字艺术竞赛的一种形式。

一个很好的例子是早期场景对使用位块传送(blitter)对象,简称为bob的执着。这些在Commodore Amiga电脑上生成的图形对象可以通过编程使其在屏幕上独立移动。由于操作bob需要频繁的访问内存,在demo中使用它们需要电脑有更强处理能力的同时,编程者也要对机器代码有更好的掌握。到90年代中期,这一潮流演变成一场全面的“bob大战”,场景参与者们一浪高过一浪的参与其中,去尝试究竟可以在电脑屏幕上显示多少位块传送对象。

Amiga电脑位块传送图像演示_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili今天,演示场景的基础仍然是相同的。演示聚会仍然围绕竞赛组织起来,并且仍然几乎是欧洲独占的现象。演示场景的参与者们仍然维持着与游戏的界限,一些参与者们则坚持使用C64和Amiga等老式电脑。确实,过去的二十年来,场景中所有显著的变化都是技术的,而非文化的。比如说,现在越来越多的参与者使用Python或Javascript这样的高级编程语言,而在早期的场景中,最好的编码者往往会使用机器代码。

然而对演示场景来说最大的改变之一是万维网的出现,它为场景带来了比以往更多的曝光机会。今天,场景的参与者可以聚集在像Pouet这样的在线论坛上,组织演示聚会,并促进国际间demo爱好者的合作。

“在演示场景相关的网站和邮件列表出现之前,人们只能通过口口相传的方式了解到演示聚会”,曾经是场景参与者的苏黎世大学的博士后研究员Gleb Albert在电子邮件中这样说到:“通过互联网我们可以更容易的掌握国际社群的规模变化,而演示聚会也会从中获益。现在,即使小型聚会也时常会有国际访客,而在1990年代这是非常罕见的。”

如果说美国演示场景最早出现的时间,大概是在万维网诞生之后90年代末演示场景的鼎盛时期。但即使在网络上了解演示场景的全貌并非难事,美国的演示场景也从未真正落地过。

讽刺意味的是,我以最“模拟”而非数字化的方式了解到Synchrony演示聚会的存在:我在纽约的一个科技杂志展会上看到了它的广告海报。出于对在跨国列车上举办一整天的编程马拉松的兴趣,我联系到了Synchrony的创始人麻省理工学院媒体领域的教授兼数字艺术家Nick Montfort来了解有关该活动的更多信息。

作为美国演示场景的新成员,Synchrony始创于2016年,并自称为世界上独一无二的跨国旅行演示聚会。从这个角度看来,演示场景所象征的创造力、奉献精神和约束力被融入其非常有组织的结构中。参与者被强迫使用可以放进Amtrak火车车厢顶部行李架的设备以及他们自己掌握的编程知识——在10小时旅程中的大部分时间都是没有Wi-Fi可用的——但对于演示场景来说,限制是一种特性,而非错误。

Synchrony初来乍到的身份并没有消弱与会者对它的热情。据Montfort说,今年的聚会将会有超过20人参加,也会是目前为止规模最大的一届。我在火车上遇到的参与者们有着截然不同的背景,其中一位是在谷歌工作的工程师,另一位则是七年级的中学生,还有一位则在此之前从未听说过Synchrony,他是在火车旅途中与一位场景参与者的对话中临时被邀请参与其中的一个项目的。

今年的参与者中还有Mike Piantedosi,化名为Dr. Claw的他在爱好者中颇有名气,他是目前美国规模最大、历史最悠久的演示聚会@party的组织者。

@party在波士顿的举办地点离美国最著名的理工科大学麻省理工学院很近,仅隔着一条查尔斯河(Charles River),但Piantedosi却说他很少见到学生们出现在聚会上。相比之下,每年@party聚会80名左右的参加者中的大多数都是在90年代就就已经接触到演示场景的爱好者,或是本地定期聚会的讨论小组成员,这个小组主要讨论致力于建立计算机图形学开放标准的Khronos组织相关的话题。

Piantedosi认为理工科学生们对演示场景缺乏兴趣的原因是他们有太多其他的选择来展现他们的编码技能,比如说是游戏开发。

“我发现在独立游戏相关的聚会上,许多人都会将更多的精力放在构建更好的游戏玩法,而不是更酷的图像技术上。” Piantedosi告诉我说:“那是因为通常去参加独立游戏聚会的人都希望能够找到以此为生的办法。”

Montfort也指出美国游戏业的强势也可能是美国人对演示场景相对缺乏兴趣的原因,尽管具体的理由可能各有不同。Montfort提到演示场景中充满了针对特定硬件编程技巧的研究,无论是C64、Amiga还是IBM PC。而游戏开发者则与之相反,他们希望能够抹平不同硬件平台间的差异,让人们无论是使用游戏主机还是PC都可以玩到同一款游戏。

“游戏开发者们希望制作在任何地方都可以运行的游戏”,Montfort说:“演示场景则与特定计算平台的特性紧密相关,并专精于实现那些以往认为这些平台无法完成的功能”。

Montfort仍然强调这只是一种假设。他指数美国的地域分散性或是许多欧洲国家缺乏本地的软件产业也可能是替代性的原因。Montfort同时指出欧洲的演示场景所解决的需求在美国已经通过其他的方式满足,在互联网发展的早期,美国有着更加发达的电信基础设施,这让软件破解者们可以使用电子公告牌系统而不是通过线下渠道发布他们制作的盗版软件。

美国的电信基础设施也从根本上改变了破解片头的性质。正如Polgár在《FREAX》一书中指出的那样,美国的破解片头相比欧洲的作品来说质量较低也缺乏欧洲作品中的那种野心,这可能抑制了当年欧洲演示场景开始脱离盗版软件场景时所具有的那种创造性冲动。

“(美国人)很少压缩或打包数据,无论容量是大是小,他们都可以通过调制解调器免费分发,” Polgár写道:“他们从未被迫在磁盘中填充尽可能多的数据。”

但并不是说美国不曾有过强大的盗版软件场景。在Polgár的书中写道在1990年到1995年间,美国人曾经发布过数量上远超过欧洲团队的破解片头的短篇演示程序,但这些演示程序的质量却远低于大西洋另一边的作品。值得注意的是,这些破解片头和演示程序的制作方式也更加独立。在90年代上半叶美国不曾有过演示聚会,因此程序员们只能使用自己的设备或是与网上认识的人合作。

对于Jim Leonard来说这些都是他的亲身经历,他曾经是化名“Trixter”的演示场景参与者,并在1990年第一次接触电脑图形演示文化。他称自己为“肮脏的软件盗版者”并曾经通过电子公告牌交换游戏和其他软件。在1990年新年夜的前夕,Leonard在电子公告牌上看到了名为“太空猪”(Space Pigs)的演示并为之所吸引,即使吸引他的并非是其中的图形效果。

太空猪演示 The Space Pigs - Megademo (1990)_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili“这段演示程序展现了其他参与者的广阔世界”,Leonard对我说到:“其中包括了对朋友们的喊话,并提到了复制聚会。那是我进入演示场景旅程的开始”

对于Leonard来说他面对的一个问题是他仅仅有机会使用PC,而当时大多数欧洲演示场景都在为Commodore 64和Amiga电脑制作演示程序。这些Commodore机型在美国从未像欧洲那样流行,美国的消费者更偏爱IBM兼容机和其他PC强大的运算能力。虽然PC最终被国际演示场景所接受,但直到几年之后Leonard才有机会亲自参加演示聚会。

北美的第一个演示聚会被称作北美国际演示聚会(North American International Demoparty - NAID),这次聚会在1995年四月初的一个周末于加拿大举办。Leonard曾经是第一届NAID的评委,他表示这次聚会是北美演示场景发展的“巅峰”。三名魁北克的大学生组织的NAID聚会共吸引了约1000名来自美国各地的爱好者,这无疑是北美有史以来最大的演示聚会。

“美国和加拿大的每一个人都在NAID”,Leonard这样对我说:“这是一次非常精彩的经历。”

1995年北美国际演示聚会(NAID)上的丢键盘比赛_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili1996年,NAID在魁北克又成功的举办了一届,但之后举办者对继续举办这项活动变得缺少兴趣,这让美国的演示场景陷入“死亡地带”之中。直到2003年,第一届“朝圣”(Pilgrimage)聚会在犹他州盐湖城举办,并吸引了Leonard在内的大约70名参与者。“朝圣”聚会的举办持续到2006年,之后它的组织者也失去了组织活动的兴趣,这时互联网档案馆的档案学家Jason Scott接过了演示场景的火炬,在克利夫兰举办了2007年到2010年的“块聚会”(Blockparty)。在后面的10年里,美国仅存的主要演示聚会有2009年开始举办的@party,2012年开始举办的Demosplash和2016年开始的Synchrony。

“北美的场景再没有机会长大,但它还是有过一个高光的时刻”Leonard在电话中说到:“美国的社区场景并没有真的被杀死,它只是有一个上限,而1995和1996年NAID的举办正是它达到上限的时刻。”

对于为什么演示场景从未真正扎根美国的原因,Leonard指出了一些让欧洲成为合作更为广泛的区域的因素。这其中包括了欧盟内部跨国旅行较为便利,欧洲有着较高的人口密度,以及斯堪的纳维亚半岛寒冷的冬季,这可能会促使人们待在室内并制作演示程序。

“在90年代,我们曾经在新闻组网络(Usenet)上针对为什么爱好者场景往往集中在欧洲进行过许多讨论”Leonard说:“这不一定是缺乏兴趣,我觉得这可能只是北美参与的人不够多。”

从美国为数不多的几次演示聚会的参与者人数就可以看出这一点,除了NAID之外所有的聚会都没有吸引到超过200人参加。这与欧洲的演示场景形成了鲜明的对比,欧洲的场景每年仍然有数十个聚会,其中的一些聚会可以吸引到超过1000名游客。因此Leonard说:“你只有参加过像Revision那样的大型欧洲聚会才能了解到演示场景的本来面目。”这可能是真的,但在Synchrony我想我还是可以一窥其中的奥妙。

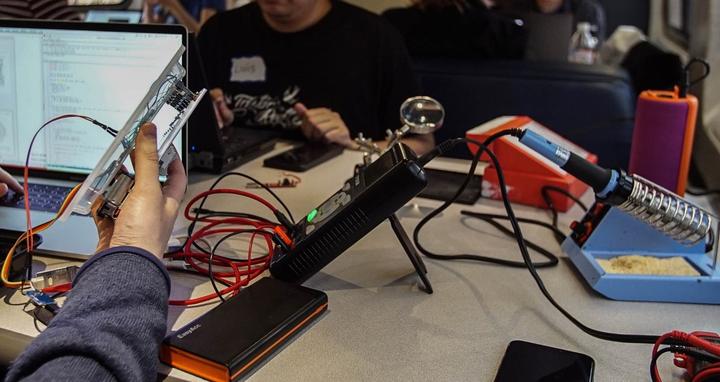

我发现在Synchrony是一小群相对陌生的人们,他们因为创造性的使用程序代码和类似的一些兴趣而聚集在一起。我看到人们在厕所隔间里对着麦克风尖叫,为微处理器编织小毛衣,并试图在火车餐车里焊接电子设备。我看到了一个充满着DIY冒险及挑战的活动——比赛获胜者的奖品在火车上丢失,而比赛场地也充满各种技术难题——这与我们平时习惯的完美无缺的商业科技活动形成了鲜明的对比。

Synchrony像那些更大型的演示场景一样,保持着根本上的实验性。而美国演示场景的相对贫乏可能正是Synchrony最重要的资本之一。

“一件我特别喜欢的事情正是在北美我们并没有那种传统”。Montfort对我说“这意味着我们有机会做出一些令人兴奋、多样化而且不同的事情,我们在创造我们自己的传统。”

原文刊载于VICE美国网站:https://www.vice.com/en_us/article/j5wgp7/who-killed-the-american-demoscene-synchrony-demoparty 作者:Daniel Oberhaus